卫生勤务学

卫勤机构

卫勤保障机构(见卫勤机构)

请选择

师以下部队(或分队)及机关、院校、科研单位建制内担负综合性卫勤保障任务的卫勤保障机构。中国人民解放军部队卫勤保障机构包括师(旅)医院,海军舰艇支队医院,航空兵场站医院(或卫生队),旅、团卫生队,营卫生所,机关、院校、科研单位门诊部等。通常编设院长(队长、所长、主任)、军医、药师(士)、技师(士)...

主要担负本部队伤病员诊治任务的军队医院。中国人民解放军主要在第二炮兵基地和总装备部基地编设队属医院,在驻港部队、空降兵部队、军事医学科学院等单位也设有队属医院。其特点是驻地相对固定,特种损伤救治能力较强。主要任务是:①负责本部队伤病员的门诊和收容治疗。②负责卫生防护的技术指导、监督和特种损伤的专...

军队专门供应血液及血液制品的机构。主要任务是负责血液的采集、分离,以及血液和血液成分的检验、储存、分发等。第一次世界大战期间,为及时挽救因伤大量失血的伤员,一些国家开始在军队中建立负责血液供应的血站或血库。第二次世界大战后,血站和血库得到迅速发展,不仅能大量供应全血,还能供应血浆、血清、白蛋白和...

对飞行人员实施健康教育、卫生监督、体格检查、伤病防治和健康鉴定等工作的综合性卫勤保障机构。一般编设在航空兵团或飞行大队,编制有航医室主任和航空医师。基本卫生装备有航医诊疗箱、心电图机、五官科超短波治疗机、五官科检查椅、中频治疗仪等。主要任务是:①开展飞行人员的健康教育、卫生防疫和伤病防治。②监督...

担负军队医学院校临床教学任务的军队医院。美、俄、法等国的军队医学院校设有类似的医院。中国人民解放军在土地革命战争时期成立的红军军医学校附设有教学医院。抗日战争时期,除中国医科大学编设有附属医院外,其他卫生学校均设有供学员实习的医院。中华人民共和国建立后,各军医大学和军医学院均设有担负临床教学任务...

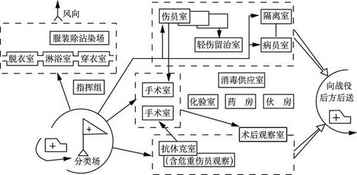

作战过程中部队卫勤分队开设的战时医疗后送机构。伤病员分级救治系统中的重要环节。中国人民解放军通常由师(旅)医院、旅(团)卫生队、营卫生所及相当单位在战时开设。 宋靖康元年(1126),磁州赵将之创立医药院,收容溃散的伤病员。1851~1864年,太平天国军队中设有“拯危衙”,犹如现在的急救站或...