军需勤务学

[军需历史]

请选择

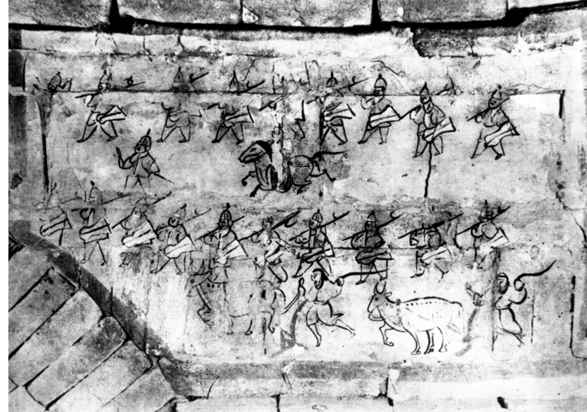

战国时期赵武灵王采用北方游牧民族的服装,教百姓学习骑马射箭。史称胡服骑射。是战国后期军事制度的一项重大改革,也是中国古代军服最早的一次改革。目的是发展骑兵,提高军队的作战能力。中国古代泛称西北方少数民族为“胡”,称他们穿着的服装为“胡服”。其服式为紧身短衣长裤,头戴貂蝉为饰物的帽,腰束金钩为饰物...

中国古代军队在屯兵地域从事农业生产的组织形式。又称兵屯。屯田的主要形式。目的在于保障军队给养,节省军费开支。 简史 中国军屯最早始于西汉。经历了两个时期:①自汉至宋,军屯多在边境地区。凡守备时间长且用兵数量大的地区,均设置军屯。西汉,在西北边境的军屯规模很大。武帝元狩四年(公元前119),自朔...

中国清代保障军队行军作战粮饷等供应的机构。通常由军队主帅或地方总督于作战地区临时设置。目的在于保证粮饷的及时供应,免除前方各军后顾之忧。粮台有大小之分,大的为粮运总汇,一般称总粮台或转运总局。其职能是:集积从各地方运来的粮饷,并负责转运至前方各转运机构,或直接交给军队。小的为粮运分支,一般直称粮...

发给官兵的口粮、衣服和钱的总称。用以解决官兵的吃穿等生活所需。粮饷制度随商品交换与货币流通的发展而变化。在中国,魏晋南北朝以前,各代粮饷均较简单,一般是以粮代饷或以绢资粮。如西汉边塞戍卒,每人每月给谷2石6斗有余;东汉戍卒人日支廪米5升。隋唐时期,粮饷虽仍以实物供给,但口粮和衣服分别定额。如唐代...

抗日战争时期八路军第120师第359旅在南泥湾开展的大规模生产活动。目的在于克服经济困难,实现生产自给,坚持持久抗战。八路军第359旅在南泥湾垦荒 南泥湾位于陕北延安东南50余千米的黄龙山区,原是一片荆棘丛生的荒野,但土质肥沃,可耕面积较大,适于大规模垦荒生产。1941年初,八路军第120师第...