军事气象学

[综论]

气象要素

请选择

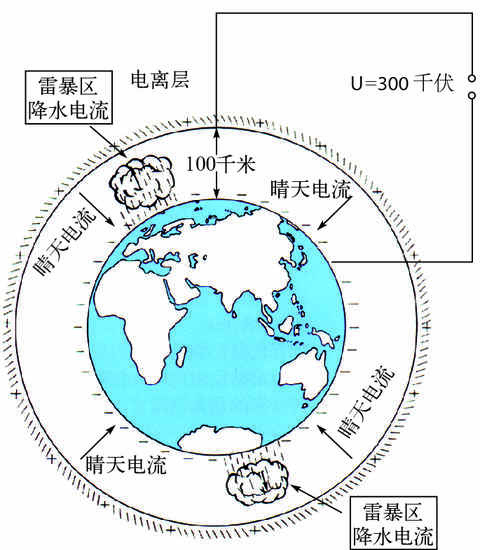

存在于大气中而与带电物质产生相互作用的物理场。通常指地球表面电荷与大气电荷之间构成的电场,其电场强度随时间、地点、天气状况和离地面的高度而异。球形电容器示意图 按天气状况,大气电场可分为晴天电场和扰动天气电场。晴天电场是晴天条件下正常状态的大气电场,大气相对于地面为正电位,电场强度的方向由大气...

单位体积的空气质量。又称空气密度。单位为千克米-3。有时也用单位体积的空气分子数目来表示,称空气分子数密度,单位为米-3。大气密度的大小取决于气温、气压和空气湿度,通常不是直接测量,而是经计算求出。其数值随高度按指数律递减。按美国标准大气,海平面的大气密度值为1.2250千克米-3。大气密度是决...

大气中由分散的固态或液态微粒构成的悬浮体系。这些微粒能作为大气中水汽和冰晶的凝结(或凝华)核,参与大气对太阳辐射的散射、吸收和化学循环过程,是大气的重要组成部分。 大气气溶胶固体微粒的来源有:①地球表面的尘粒,包括被风扬起的灰尘,海水溅沫蒸发后残留的盐类粒子,燃烧产生的烟尘,微生物、植物的花粉...

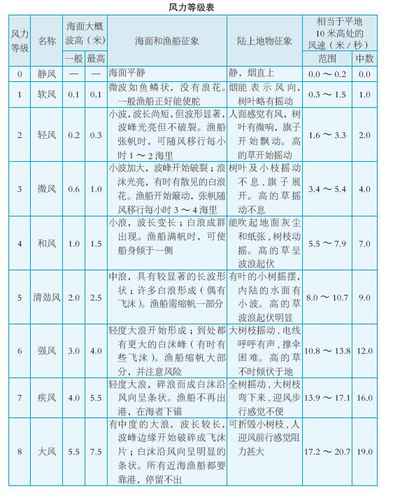

空气相对于地球表面的运动。通常指空气的水平运动,用风向和风速表示。气象用的风向指风的来向,航空、航海用的风向指风的去向。风向用16个方位或360°表示。风速指单位时间内空气移动的水平距离,常以米/秒、千米/小时、海里/小时表示。1805年英国人F.蒲福拟定的“蒲福风力等级表”,将风力分为13个等...

发展旺盛的积雨云产生的伴有闪电、雷鸣的天气现象。通常伴有阵雨、大风,有时伴有冰雹、龙卷等。在气象台站的地面气象观测项目中,雷暴仅指伴有闪电和雷声的现象。 雷暴是在大气层结不稳定、水汽充沛、具有触发大气不稳定能量释放冲击力的条件下形成的。按形成的触发机制,雷暴可分为热力雷暴、地形雷暴和系统性雷暴...

凭人的正常视力能将具有一定大小的目标物从背景中辨认出来的最大距离。一般以米或千米为单位。 影响昼间能见度的主要因素有:①目标物与背景之间的亮度对比。在同样条件下,二者的亮度对比越大,越容易将目标物从背景中辨认出来。以天空为背景时,通常目标物的亮度小于背景的亮度,目标物越暗越易辨认。②大气透明度...