古代兵器

火器(见古代火药)

古代火炮

请选择

中国清代大口径短身管的前装臼炮。康熙、雍正年间屡有制造,有铜质和铁质两种。故宫博物院藏康熙二十九年(1690)制冲天炮,被封为“威远将军”。铜质,重约300千克,全长69厘米,口径212毫米。前粗后敛,形如仰钟,以4轮木质炮车承载,发射爆炸弹。炮身铭满、汉两种文字:“大清康熙二十九年景山内御制威...

中国明代创制的发射爆炸弹的轻型火炮。简称飞炮。《明会典·军器军装》载其形制为:熟铁锻造,似盏口炮,内装火药十余两。盏口中盛生铁铸造的空心飞炮(即空心铁壳炮弹)一个,实以砒硫毒药五两。飞炮与大炮的药线总缚一处,引燃后,大炮先响,将飞炮打于200步外,爆碎伤人。毒火飞炮是中国最早使用爆炸弹的火炮,杀...

中国古代由葡萄牙传入的子母铳式后装火炮。据《静虚斋惜阴录》、《筹海图编》等记载,明正德十二年(1517)葡萄牙船泊广州怀远驿,载有管形射击火器。葡萄牙人献给广东地方政府一架火炮与火药方,这是佛郎机铳最早传入中国的时间。正德十四年王守仁平定宁王朱宸濠叛乱时,前兵部尚书林俊为帮助平叛,用锡制作佛郎机...

中国明清时期对从欧洲传入的大型火炮的通称。由葡萄牙传入。后金改称“红衣炮”。明天启年间(1621~1627),朝廷命大学士徐光启派人赴澳门,向葡萄牙当局购买其收存的30门西洋大炮,以应作战急需。这种火炮在《明史·兵志》中记载为红夷炮,是当时中国威力最大的火炮。红夷炮的口径较大,管壁较厚,且从炮口...

中国明代制造的轻型前装火炮。因形似虎蹲而得名。据《练兵实纪》记载,明代抗倭名将戚继光在研究了几种轻型火炮后,为克服发射时体轻易产生后坐自伤的缺点,便创制虎蹲炮。炮身管用熟铁制造,长一尺九寸(约合0.59米),重三十六斤(约合21.5千克);外加5道箍,使其不易炸裂。发射时前身加铁爪钉,后身加铁绊...

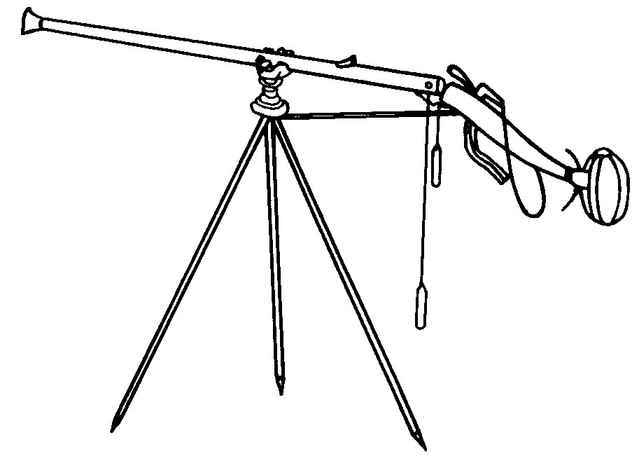

中国清代制造的轻型后装火炮。康熙二十四年(1685)制。据《清会典图》记载,奇炮以铸铁为炮管,通底,重三十斤(约合17.9千克),有准星、照门,后加木柄,可以开合,以纳子炮。子炮为4枚。炮置于三脚支架上,手握瓜形柄端,可方便地调整射击方向和角度。故宫博物院藏有一门奇炮,炮管长180厘米,口径27...

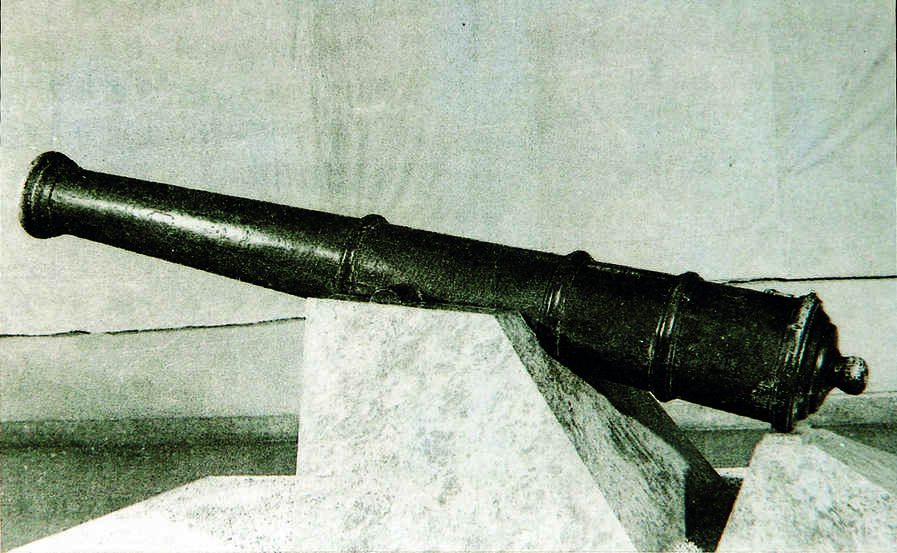

中国清代制造的攻城炮。铸于康熙十五年(1676),共造52门。其中铜炮8门,每门重2274斤,通长7.7尺,口径1尺,膛径3.7寸,铁弹丸重8斤,装火药4斤。铁炮24门,各重1613斤,长7.6尺,口径8.5寸,膛径3.3寸,铁弹丸重6斤,用火药3斤。另有木镶炮20门。均属于前装红衣炮,炮管前细...

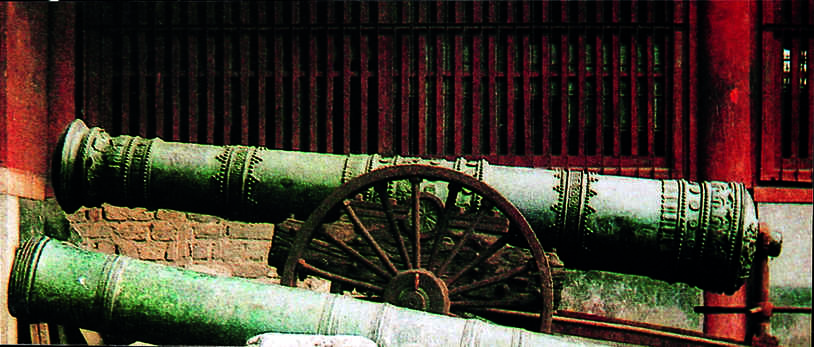

中国清代制造的重型青铜火炮。铸于康熙二十八年(1689),共61门,炮管通长9.6~11.1尺,重3600~7000斤,装火药5~10斤,铁弹丸重10~20斤。属清朝红衣炮。故宫博物院藏有一件实物,经实测,炮管通长362厘米,膛深330厘米,炮口外径461毫米、内径155毫米,炮尾底径528.7...

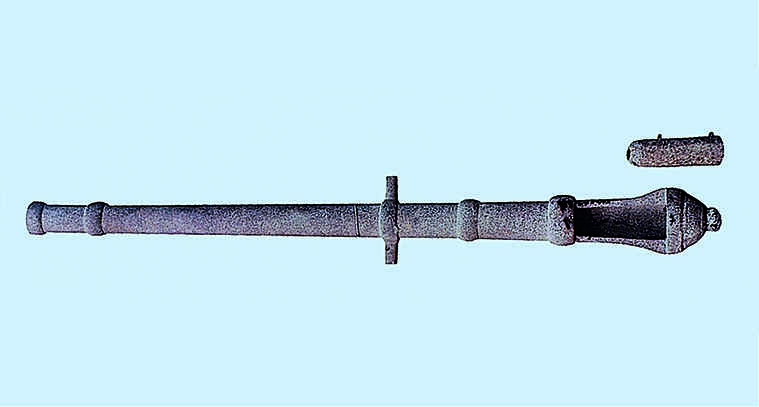

中国清代制造的一种轻型佛郎机铳。由一门母炮和若干子炮组成,子炮可预先装填好弹药,战时轮流发射,具有较高的射速。主要有两种。一种是康熙年间造的铁子母炮,母炮全长182厘米,口径32毫米,置准星、照门,炮管后部有敞口装弹室,装填子炮,另备铁闩以固定子炮。子炮呈圆锥形,空重6.5千克,长25厘米,口径...