基建营房勤务学

中国古代和近代军营

请选择

周代王宫的警卫哨所和警卫人员住宿的房屋。中国古代最早记载的宫廷卫戍军人的用房。《周礼·宫伯》中记载着宫伯的职责:“掌王宫之士庶子凡在版者”,“授八次八舍之职事”。说明了宫伯主管在编的王宫保卫人员,并负责王宫的警卫职责。其中“次”是王宫的警卫哨所,“舍”是警卫人员的住房和警卫指挥用房。八次八舍在王...

清朝镶黄、正黄、正白三旗部分皇帝亲兵住用的一处营房坐落。“包衣”是满语“包衣阿拉”的简称,意为“家奴”或“奴才”。这里的士兵是世袭的,他们的任务是负责保卫皇帝出行的安全。包衣三旗营房位于今北京市西北郊,于清雍正二年(1724)由内务府兴建,圆明园印房管理。包衣三旗营房占地面积125亩,营区呈长方...

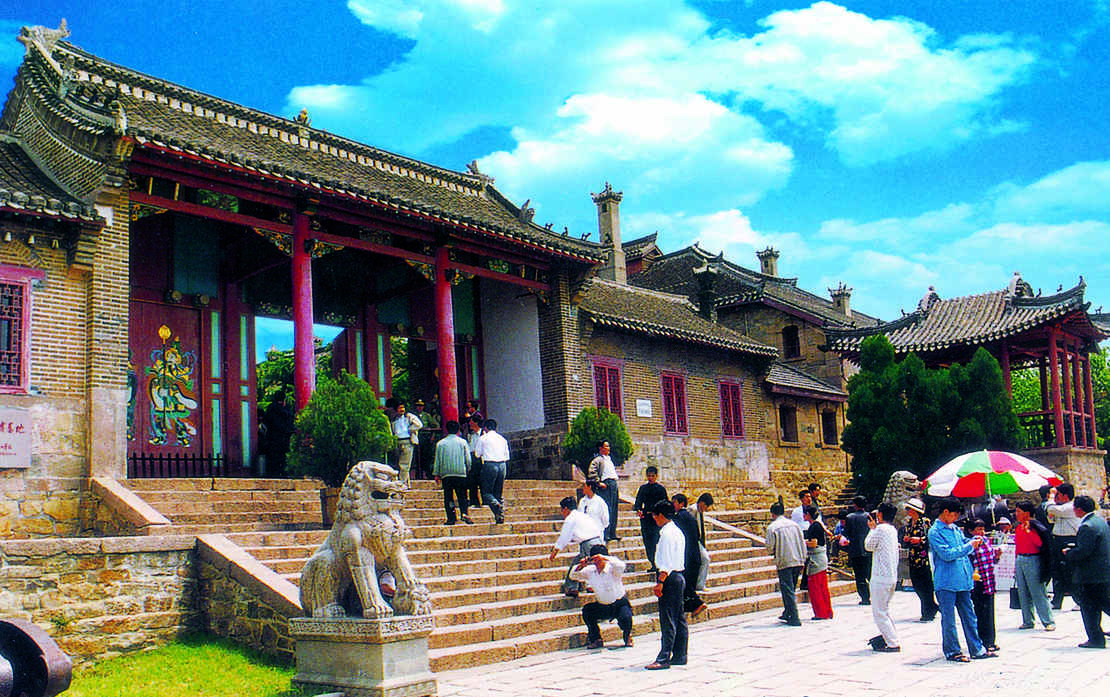

清代北洋海军提督办公的官署。中国最早的海军指挥机构办公的营院。根据《北洋海军章程》规定,北洋海军提督需要在形势险要的威海择地建造公所,处理日常军机事务;总兵以下的军官皆常年住在船上。海军公所于1887年(清光绪十三年)在刘公岛上破土兴建,1888年竣工。岛上还配套建造了提督寓所、机器局和电报局用...

北魏初期至隋代中期(424~607)军队官兵及其眷属在城镇中集中居住的营区。424~451年,北魏太武帝在边境军事要地建立设防城镇,作为驻兵御敌的基地。起初在城镇中全部住着兵户,如在京都平城(今山西大同)以北与柔然国(现内蒙古自治区西部)的边界上,设置了武川、抚冥等6个重镇,屯驻了大量的军队,镇...

中国古代军户所居住的地方。三国时期,出现了专门承担兵役及全家户籍属于军府的住户,称为独军户。规定军户的子弟世代为兵,其社会地位十分低下。晋代的军户散居乡间,平时为皇家耕作,战时被征调作战。北魏时期改名为兵户,其中的州兵户仍在各州郡与百姓杂居,镇兵户长期驻守在边境的重要城镇中,是戍防边疆的基层住户...

位于辽宁省沈阳市北面的一座清代军营。建于1907年(清光绪三十三年),由首任东三省总督徐世昌负责修建。营址位于奉天城(今辽宁沈阳)北门外4000米,定名为北大营。营区为正方形,每边长2000米。四周筑有2米高的土墙作为营区围墙,墙顶宽度约为1.5米。围墙两侧各挖1米深、3米宽的壕沟。营区每边设1...

清代伊犁将军办公和住宿的营院。清代初期,伊犁为新疆的政治军事中心。乾隆二十七年(1762)十月,清政府设置伊犁将军官职(全称“总统伊犁等处将军”),统辖额尔齐斯河以西,南及天山南北阿克苏、喀什、乌鲁木齐、哈密等15个地区驻防官兵,兼管全疆行政事务,并统辖归附清朝的中亚地区及哈萨克各部,是天山南北...

古代供军队住宿用的洞穴或用土垒筑的简易构筑物。古代军队作战时采用的一种宿营设施。“营窟”一词源于春秋时期的《礼记》:“昔者先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢”。《孟子》滕文公下:“当尧之时,水逆行,泛滥于中国,蛇龙居之,民无所定。下者为巢,上者为营窟”。《孙膑兵法》中记载的营窟则是战时供军队宿...

古代军营四周的防御构筑物。用以防御敌人的袭击,保护军队人员、马匹和辎重安全。营垒是随着战争的出现而产生的。中国军队营垒相传始于黄帝与炎帝进行的阪泉之战。据《事物纪原》记载:“以兵师为营卫,此营垒之始也。”说明最早的营垒是由手持武器的兵士组成的。营垒不断演变、发展,其战时与平时形式不尽相同。战时营...