边防学

[边防历史]

请选择

中国古代用于军事报警和传递信息的边防设施。黑夜点火称作“烽”,白天燃烟称作“燧”,合称为“烽燧”。又称烟墩、烽堠、烽火台、狼烟台等。哈密烽燧遗址 西周时期,为及时抵御来敌的侵犯,人们发明了用烽火报警传递消息的办法。只要一处发现敌情,立即燃起烽火,邻近烽燧看到燃起的信号,也立即燃起烽火,这样逐次...

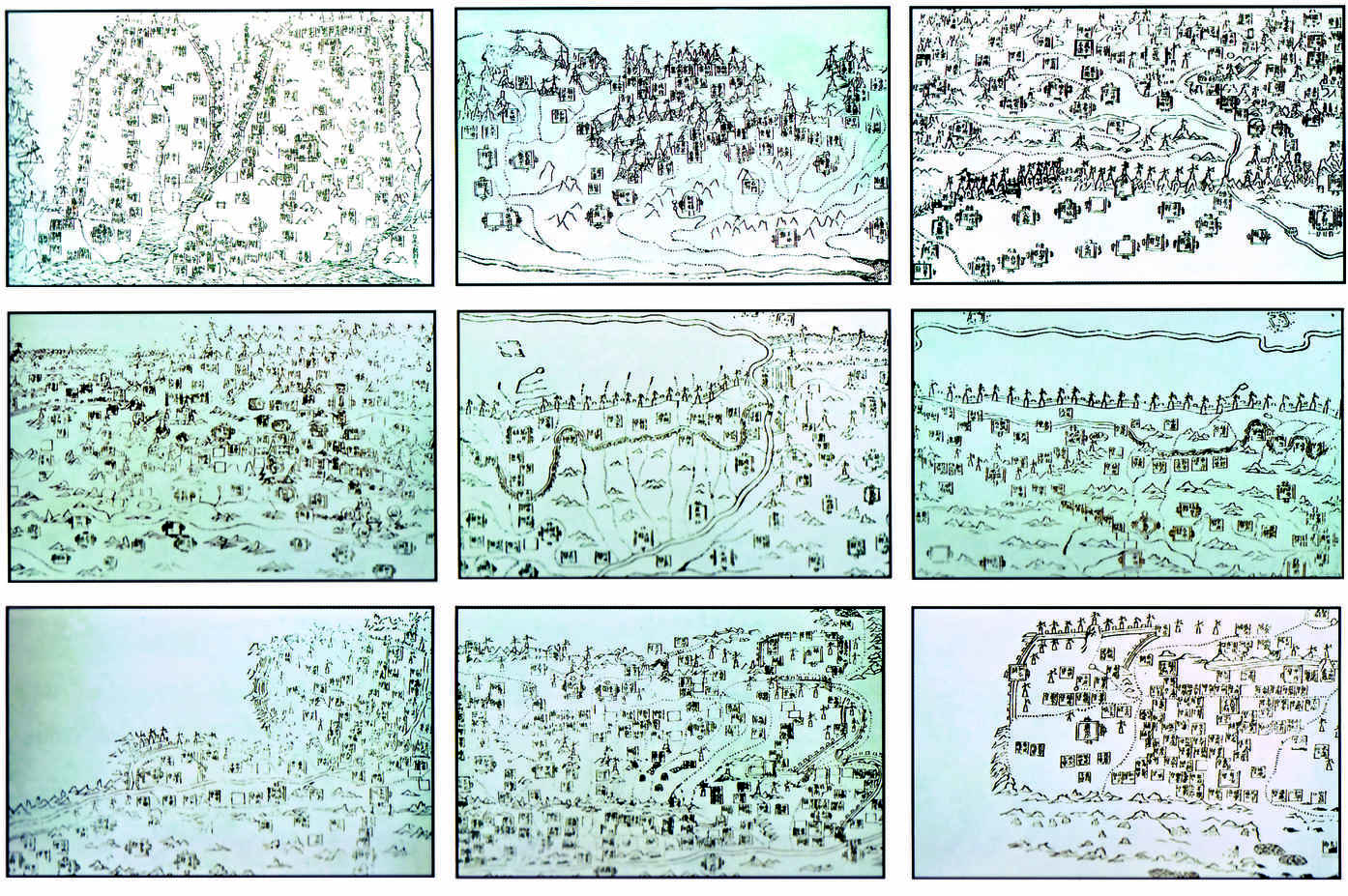

中国古代明朝北方九个军事重镇的合称。为加强长城防御,明朝将长城沿线划分为9个防御区,分别驻有重兵,称为九边或九镇。分别是辽东(治所在今辽宁辽阳市)、宣府(治所在今河北宣化县)、大同(治所在今山西大同市)、榆林(或称延绥,治所在今陕西榆林县)、宁夏(治所在今宁夏银川市)、甘肃(治所在今甘肃张掖市)...

中国耕战结合的边防戍守制度。中国巩固边疆措施之一。起源于汉武帝时期,最初为军屯。元狩四年(公元前119)漠北之战后,匈奴势力被逐出漠南和河西,汉武帝自朔方(今内蒙古乌拉特前旗东南)至令居(今甘肃永登西北)一带设置田官,以塞卒数万人屯田,戍守边域。汉宣帝时,汉将赵充国屯田平羌,以吏士万人屯田于乌孙...

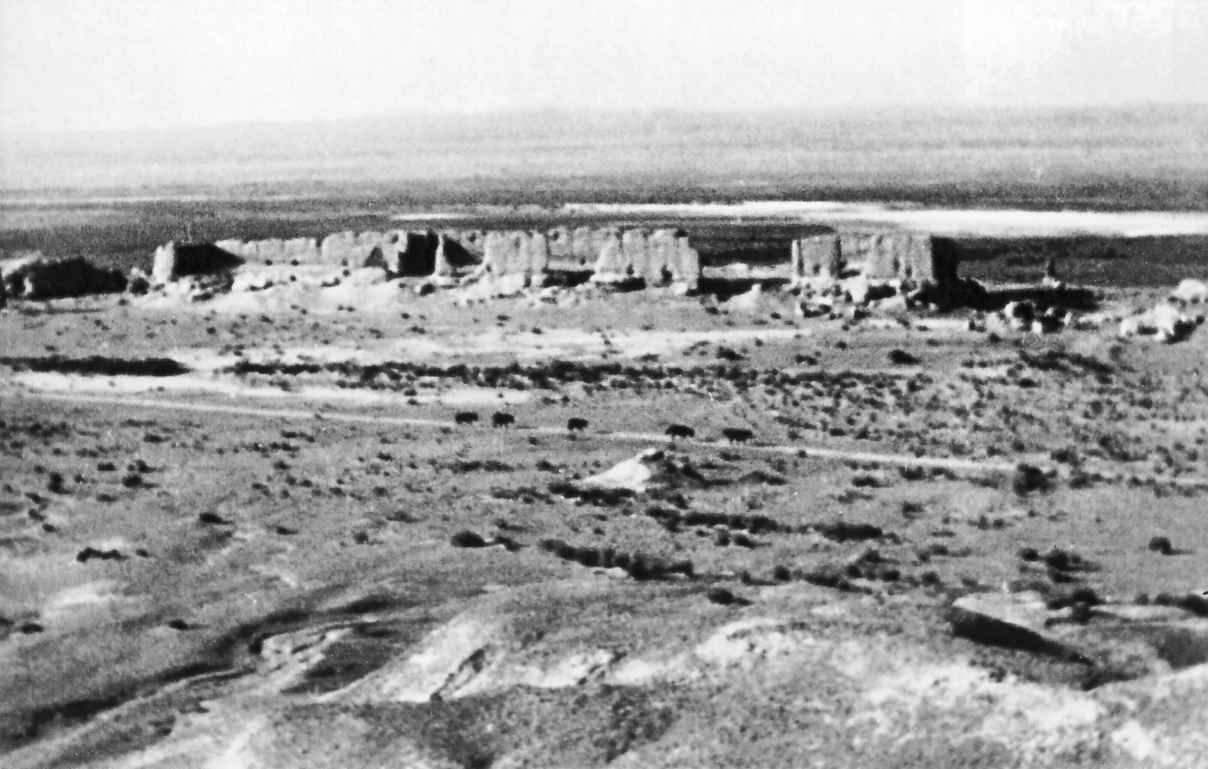

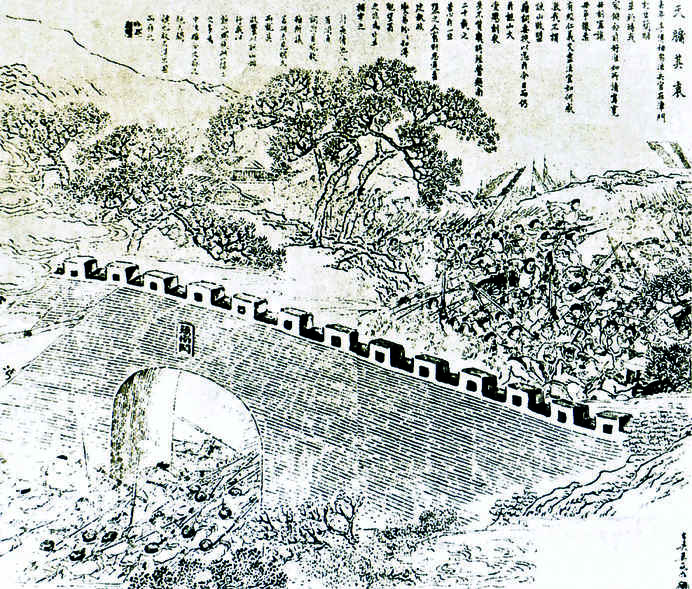

中国夏朝至清朝前期保卫主权、领土完整和安全,维护海洋权益,防御外敌入侵,在边境和管辖海域进行防卫与管理的活动。内蒙古境内的战国秦长城遗址漠北之战(绘画) 夏朝至春秋战国时期是中国古代边防形成的时期。夏朝的边防融于国防之中,边防观念主要是“夷夏之防”,边防的形式是边境遇到袭扰时,由夏王派兵进行武...

从1840年鸦片战争至1949年以前的中国边防。自1840年鸦片战争开始,列强加紧侵略中国,多次发动侵略战争,通过迫使清政府签订大量不平等条约鲸吞大片领土,获取开放口岸,掠取租借地,攫夺海关权利,使中国边防呈现体系破裂、国门洞开的状况,中国边防逐渐走向衰落。 面对严重的民族危机和边防危机,清政...